Logopädische Märchen

Einige meiner Freunde sind bildende Künstler, und einer von ihnen hat ein Faible für diejenigen Länder, die einst hinter dem Eisernen Vorhang lagen. Er bereist sie per Bahn und auf Kreuzfahrtschiffen, um Relikte von ehemaliger Pracht und real existierendem Sozialismus fotografisch und zeichnerisch festzuhalten.

Im Oktober des vergangenen Jahres habe ich ihn nach Saaz, Brüx und Komotau begleitet. Tagsüber durchstreiften wir die Städte, und abends erlagen wir in einem Komotauer Lokal, dessen Namen ich besser verschweige, der Verlockung edler Biere aus der örtlichen Kleinbrauerei. Schon bei unserem dritten Besuch waren wir mit dem Inhaber und seinen Kellnerinnen per Du und wurden nach Lokalschluss an den Personaltisch eingeladen, wo hochprozentige Getränke aus erstaunlich großen Gläsern getrunken wurden. Am nächsten Morgen blickten wir, verwüstet und vernichtet, auf einen unvergesslichen Abend zurück, und ich bekam beim Frühstück Fotos zu sehen, die mich in einer sehr vertraulichen Situation mit einer der Kellnerinnen zeigten. Es verstörte mich ein wenig, dass ich mich an manche Details gar nicht mehr erinnern konnte, und nicht zum ersten Mal fragte ich mich, ob ich meiner Gesundheit wirklich einen Gefallen tue, wenn ich weiterhin Tschechisch lerne.

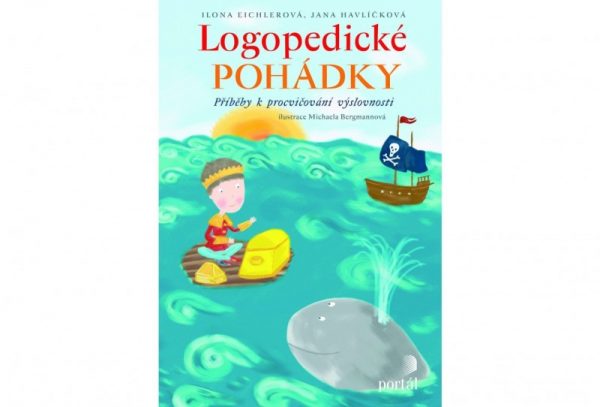

Ein Stündchen später nur machte ich eine Entdeckung, die meine Bedenken vertrieb. Obwohl ich inzwischen weiß, dass ich mir mit jedem tschechischen Buch Arbeit für mindestens ein halbes Jahr kaufe, kann ich an Buchhandlungen einfach nicht vorbeigehen. So stand ich also vor dem Kinderbuchregal und las auf einem Buchrücken den Titel „Logopedické pohádky“ – „Logopädische Märchen“. Ich griff nach dem Buch wie ein Kriminalkommissar nach einem lang gesuchten Beweisstück. Hatte ich hier nicht den Beweis in Händen, dass die tschechische Sprache ein als Kommunikationsmittel getarntes Folterwerkzeug ist, mit dem schon kleine Kinder zur Verzweiflung getrieben werden? Eine Strafe Gottes vielleicht, der sündige Seelen in Tschechien zur Welt kommen lässt, wo sie die Missetaten ihrer früheren irdischen Leben abbüßen?

Doch als ich das Buch durchblätterte, war ich im Nu verliebt, in die Texte ebenso wie in die Illustrationen. Den beiden Autorinnen ist 56mal das Kunststück gelungen, in jeder Geschichte nicht nur einen ganz bestimmten problematischen Laut, oder eine Lautkombination, wie „mr“, „hř“ oder „kř“ gehäuft vorkommen zu lassen, sondern zugleich auch die jeweils anderen auszuschließen, so dass zum Beispiel in der Geschichte von Christina und dem Maulwurf, „Kristýnka a krtek“, wirklich nur Wörter mit „kr“ und keine mit den anderen Problemlauten „tr“, „dr“, „fr“ und so weiter vorkommen. Gleichzeitig entfalten sie so viel Phantasie und Sprachwitz, dass man sogar dann noch schmunzelt, wenn man sich die Zunge abbricht, etwa bei der Geschichte vom Großvater Říha, dessen Enkelkinder so gern řízek – Schnitzel – essen, dass er in seinem Gemüsegarten ein Schnitzel vergräbt, um daraus einen řízkovník, einen Schnitzelbaum, wachsen zu lassen. Und unter den Rädern des übermütig rasenden Schnellzugs Ráďa erklingt im Takt der Schienenstöße die Beschwerde, dass er keine Vernunft hat: „ne-má ro-zum … ne-má ro-zum …“ – nie wieder werde ich in Tschechien Bahn fahren können, ohne diese Worte im Ohr zu haben. Rychlík Ráďa wird übrigens vom Fahrdienstleiter Roman Růžička zur Räson gebracht und muss fortan als Güterzug Dienst tun, der nach Rudná, Rokycany und Rychnov ručníky und rohožky bringt, Handtücher und Fußabstreifer.

Mit solchen Geschichten zeigt sich, dass die Autorinnen außer korrekter Aussprache noch weitere pädagogische Ziele im Sinn haben und ihren Beitrag dazu leisten, dass tschechische Kinder durchwegs einen besser erzogenen Eindruck machen als ihre deutschen Altersgenossen. Wie es aber kommt, dass aus solchen braven Kindern Kellnerinnen und Wirte werden, die ihre Gäste gnadenlos abfüllen – das kann ich mir nicht erklären …