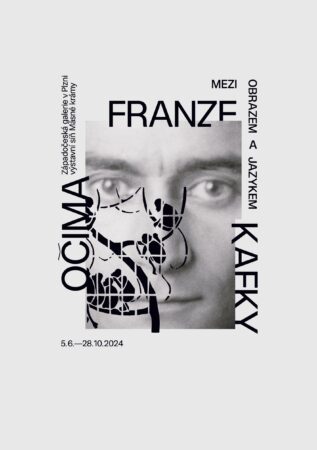

Mit den Augen von Franz Kafka: Zwischen Bild und Sprache

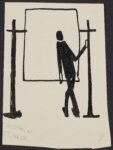

Die Ausstellung zeigt das Verhältnis des Schriftstellers Franz Kafka zur bildenden Kunst und visuellen Kultur seiner Zeit. Darüber hinaus wird auf Kafkas eigene Arbeit als Zeichner Bezug genommen.

Der Betrachter von Franz Kafka interessierte sich nicht nur für Bilder der hohen Kunst, sondern auch für Ausdrucksformen der Populärkultur, darunter Bildzeitschriften und Plakate, Filme, Fotografie, Tanz, Zirkus und Kabarett. In der Vielfalt der Bilder, die Kafka in seinem Alltag umgaben, können wir eine Parallele zur Vielsprachigkeit sehen, die für Prag und den gesamten mittel- und osteuropäischen Raum zu dieser Zeit charakteristisch war. Auf seinem Weg durch die Stadt war Kafka einem Wirrwarr von Sprachen ausgesetzt: Tschechisch, Deutsch der jüdischen Intellektuellen, Deutsch-Kreolisch der tschechischen Köche und Bediensteten, modernes Hebräisch der zionistischen Bewegung und nach 1914 Jiddisch der jüdischen Flüchtlinge aus dem Osten.

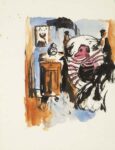

Die visuellen Reize, die auf Kafkas Vision einwirkten, waren ähnlich vielfältig. An den Ecken der Stadthäuser hingen Plakate, auf denen die Ästhetik des historischen Eklektizismus und des Akademismus mit dem Dekorativismus und dem Japanismus der Jahrhundertwende, später auch mit Anklängen an den in Prag sehr einflussreichen Kubismus, aufeinandertrafen. Auf den Ausstellungen der Mánes-Gesellschaft der Künstler konnte Kafka dem französischen Impressionismus, dem Postimpressionismus, dem tschechischen Jugendstil-Symbolismus und Kubismus oder dem nordischen symbolistischen Expressionismus begegnen. Auf den Ausstellungen der Krasoumna Jednota und des Vereins Deutscher Künstler in Böhmen begegnete er Vertretern der Salonmalerei aus den Zentren des Deutschen Reiches ebenso wie Vertretern des deutsch-tschechischen Spiritualismus. Im Klub deutscher Künstlerinnen konnte er die Arbeiten von Malerinnen und Bildhauerinnen aus Prag, Olmütz, Brünn, Wien, München und anderen Zentren der deutschsprachigen Kunstkultur sehen, die konformistische Malpraktiken anwendeten, aber auch künstlerische Innovationen widerspiegelten. In den Prager Biografien beobachtete er den exaltierten Ausdruck von Gesten und Bildern in europäischen und amerikanischen Stummfilmen, besuchte Aufführungen des russischen und französischen Balletts, und in Kabaretts nahm er aufmerksam die Haltungen und Bewegungen wahr, die den Gesang, den Tanz und die Rezitation der Varieté-Künstler begleiteten.

Die Ausstellung versucht, dem heutigen Betrachter diese Vielfalt an Bildern durch Werke verschiedener Medien zu präsentieren. Gleichzeitig wird die Frage gestellt, wie sich Kafkas visuelle Erfahrungen in der Sprache seiner Texte widerspiegeln könnten. Kafka war in der Lage, die unterschiedlichsten Bilder zu verarbeiten, sie zu beobachten und detailliert zu beschreiben, aber er hat sie nie kategorisiert, interpretiert oder bewertet. Zugleich empfand er ein gewisses Misstrauen gegenüber visuellen Empfindungen. In seinen Tagebüchern und Briefen spricht er von der Sehnsucht, die die Bilder in ihm wecken, ohne sie zu befriedigen. Die ambivalenten Gefühle des Schriftstellers gegenüber dem Visuellen spiegeln sich in einigen Passagen seiner Kurzgeschichten und Romane wider, die ihre Kraft aus der Spannung zwischen Bild und Sprache beziehen.

Ausgestellt werden Werke aus etwa 25 tschechischen und 6 ausländischen (vor allem deutschen und österreichischen) Museen, Galerien, Bibliotheken, Archiven und Privatsammlungen.

Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Adalbert Stifter Verein und dem Jüdischen Museum in Prag im Rahmen der Projekte Kafka 2024 und Kafka100 realisiert. Mit Unterstützung des Kulturministeriums der Tschechischen Republik, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und des Staatlichen Kulturfonds.

Die Schirmherrschaft für das Projekt Kafka2024 wurde übernommen von: Claudia Roth, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, und Martin Baxa, Kulturminister der Tschechischen Republik.

Die Schirmherrschaft über die Ausstellung haben Rudolf Špoták, Gouverneur der Region Pilsen, und Roman Zarzycký, Bürgermeister von Pilsen, übernommen.